発酵食大学4期、5つ目の蔵見学は、発酵食品の横綱、「納豆」を製造する「金城納豆![]() 」さんへ。

」さんへ。

まずは、金城納豆の吉田常務さんから納豆の文化や特徴、製造についてのお話をうかがいました。

関西食文化圏にある北陸ではもともと納豆を食べる習慣が定着しておらず、金城納豆さんは、県内で唯一、納豆製造工場を持つ会社。

自社の強みを持とうと地産地消に取り組まれ、地元白山の伏流水や石川県産大豆を使った商品を打ち出しています。

東日本大震災以降は、消費者の原料についての関心がぐんと高まり、納豆菌までも「地元で作れないか」との声が多くなってきたのだそうです。

そこで誕生したのが、同社の「そらなっとう![]() 」。

」。

県産エンレイ大豆を使用し、付属のタレも金沢産の大野醤油という、まさに”オール石川”のこだわり納豆です。

そして、「そらなっとう」のすごさは納豆菌までもが石川県産であること!

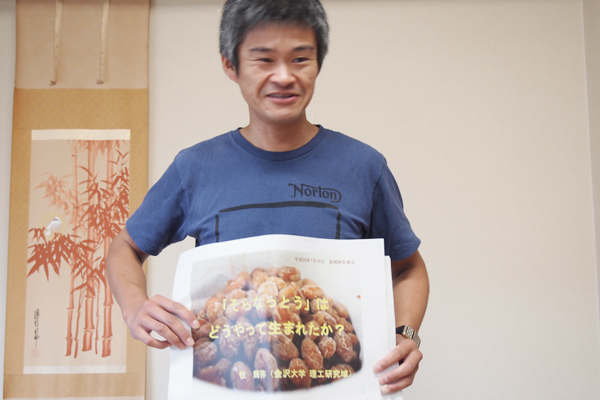

この日は「そらなっとう」を共同開発された金沢大学理工研究域物質化学系の牧准教授を特別ゲストとしてお招きし、開発秘話を語っていただきました。

ちなみに牧先生はTBS「夢の扉プラス![]() 」で、この逸話をテーマに紹介されています(2015年7月12日放送)。

」で、この逸話をテーマに紹介されています(2015年7月12日放送)。

先生は、ご用意くださった紙芝居でユーモアたっぷりに解説してくださいました。

先生をリーダーとする黄砂を調査するプロジェクトチームが、大気中の微生物を研究していたところ、能登半島の上空3000mで納豆菌を採取。

(熱や乾燥に強い納豆菌は、大気中の過酷な環境でも生きられるのです!)

その菌を学内で培養し、金城納豆さんと共同開発したのが「そらなっとう」なのです。

ねばりや特有の納豆臭が少なめなのがその特徴。

現在、発売3年目を迎え、県内のスーパーなどで販売されています。

地元ホテルなどの食事でも提供されているほか、昨年11月からはJAL国際線のビジネスクラスの機内食(朝食)にも登場しています。

空だけに「そらなっとう」! とても気の利いたチョイスですね☆

先生が手にしているのは「そらなっとう」の原料の納豆菌。

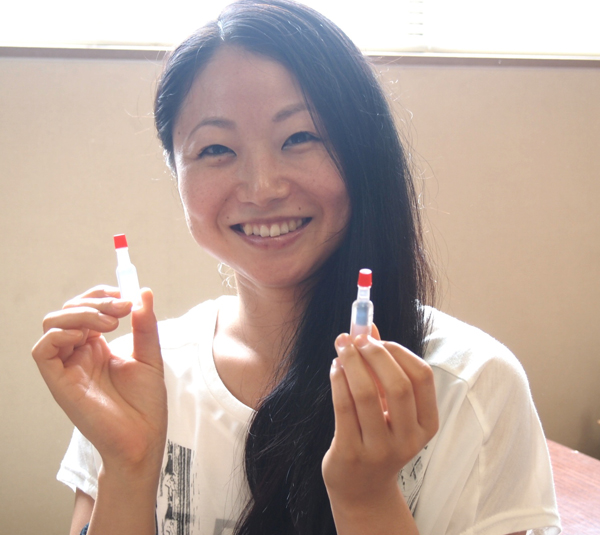

水で薄めた納豆菌をみんなで試飲してみます。

「無味無臭よね」「でもちょっと口の中で膜をはるような・・・」

「納豆菌だと言われないと気づかないかもしれませんね」

とみなさんさまざまな反応。

納豆菌を味わった後は、金城納豆さん自慢の納豆を試食します。

小粒や大粒などその味わいを食べ比べしてみましょう♪

そしてもうひとつ、小紺先生レシピの「納豆キーマカレー![]() 」をご提供。

」をご提供。

ひきわり納豆を使い、しょうゆ糀、糀味噌、甘酒を使ってマイルドな味に仕上げました。

トマトジュースやナスの甘みにスパイスが効いて、カレーなのに軽い食後感です。

「さっぱりしていて食べやすい」と学生さんたち。

この日の学生さんたちはほとんどが納豆好き。

「やっぱり納豆は大粒が美味しいです」と口を揃えます。

大粒は納豆菌も繁殖しやすいので、ヘルシー度も高いそうですよ。

教室の最後には、希望者が納豆菌をお持ち帰り。

蒸し煮した大豆に吹きかけて約40度で置いておけば、1日ぐらいで納豆ができるそう。

しっかりとしたねばりを出すのはなかなか難しいようですが、まずはトライ!

次回はどんな納豆ができたか教えてくださいね。

<本日の参加者VOICE>

- 吉田常務さん、牧先生の貴重なお話を聞けたこと、いろんな種類の納豆や納豆カレーがいただけたことなど、大満足です。そらなっとうの説明が聞け、味わうことできて、「地産地消とはこういうことなんだ」と理解できました。

- 納豆菌のパワーについてのご説明をうかがい、思っていた以上のすごさに驚きました!

- そらなっとうの菌の採取から開発までの詳細がわかって、すごくおもしろかったです。今まで納豆の知識があまりありませんでしたが、いろんなことを教えていただいて、納豆の見方が変わりました。

- 牧先生の講義が大変わかりやすく、そらなっとうの由来がよくわかりました。試食してみるとクセもなく食べやすい。地元石川の名産として売り出しているのもうれしいです。これまで納豆にこだわりはなかったのですが、講義を受けて応援したくなりました。

- お二人の説明が大変わかりやすく、興味が深まりました。納豆について全く知識がなかったので、製造されている方々が熱心に取り組み、安全安心なものを提供されていることがよくわかりました。